「得るより、与える」〜人生後半に希望をもたらす指針

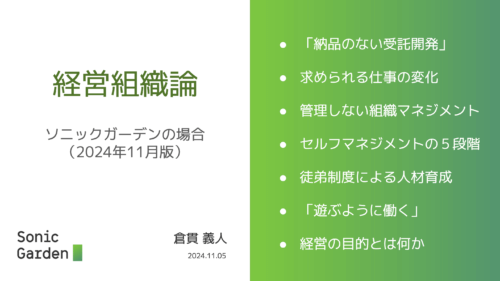

私は、株式会社ソニックガーデンの創業者で、現在も社長として経営にあたっています。ソニックガーデンは、「納品のない受託開発」という月額定額の顧問型の受託開発サービスを展開するソフトウェア開発企業です。…

私は、株式会社ソニックガーデンの創業者で、現在も社長として経営にあたっています。ソニックガーデンは、「納品のない受託開発」という月額定額の顧問型の受託開発サービスを展開するソフトウェア開発企業です。…

人材育成において、教える側が直面する大きな悩みに「どこまで厳しく指導するか」という問題があります。 果たして指導には、厳しさが必要なのかどうか。私は「厳しさ」ではなく「厳密さ」こそが重要なのではな…

先日、エンジニア養成機関の42Tokyoで、会社説明会をしてきました。42Tokyoは、ソニックガーデンもスポンサーしてます。限られた時間でしたが、エンジニアを目指す若い方々にソニックガーデンのことを、わかりやす…

常に「自分は欠けている」と思うことは、自分を罰しながら生きるようなものだ。たとえ成功しているように見えても、賢明にふるまい自他ともに慈しんで生きたいと心から願っていても、「自分は欠けている」と考える…

去年と同様、2024年を思い出せるようにふりかえっておきます。2024年も、多くの方と関わり支えられた一年でした。ありがとうございました。 倉貫書房の1冊目を発売開始 去年のふりかえりでは準備中だった出…

ソニックガーデンでは、「遊び」としてのハッカソンを定期的に開催しています。ハッカソンとは、短期間でアイデアを形にし、技術や創造性を競う開発イベントのことです。 私たちのハッカソンは、業務のためにや…

前回のブログで、私が取締役CTOを務める株式会社クラシコムの青木さんとの対談動画を公開しました。そこで「ネオ内製」という言葉が出てきましたが、システム開発の内製について、改めて考えてみます。内製していき…

クラシコムの青木さんと対談した動画ができました。株主総会のあとに撮ったので、珍しくスーツです。ある意味、取締役CTOとしての初仕事。 ソフトウエアの本質を捉えてマネジメントしていくことで、ソフトウエア…

先日は、毎年お呼ばれしてる法政大学での長岡先生の授業での講演・対談。いつも通り楽しかった。先生からは、学生の目線からの質問をしてもらえるのが、思考の良い刺激になります。 毎度の学生さんたちのTwitter…

私たちソニックガーデンは、このたび企業理念のアップデートを行いました。時代の変化や会社の成長に合わせて、私たちの目指す方向性をより明確に表現するため、ミッション、ビジョン、パーパスを見直し、新たな形…

「(日本の)DXが進まないのは、なぜだとお考えですか?」 先日、とある会食の中での問い。今更、私が答えるまでもなく多くの有識者によって語り尽くされた感のあるテーマではあるけれど、せっかくなので自分な…

普段はリモートワークで合理性を追求している割に、リアルに会う合宿を大事にしてきた。 合宿をすると、その参加中は普段の業務はできないし、交通費も宿泊費もかかるし、運営の負担も大きいので、利益を考えた…

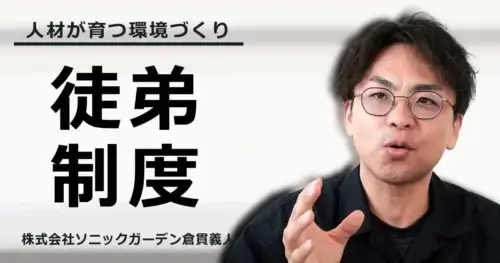

agendさんに取材をうけました。ここ数年、取り組んできたエンジニア育成のための仕組みについて話をさせてもらいました。 私はソフトウェア開発では、「人が増えても、速くならない」と考えており、人海戦術に頼…

先日とある大きな会社さんから、ソフトウェアエンジニアのキャリア形成について「キャリア自律」をテーマに依頼いただいて話してきました。 大企業で働いていると、自分のキャリアについて悩むことがあるのは、…

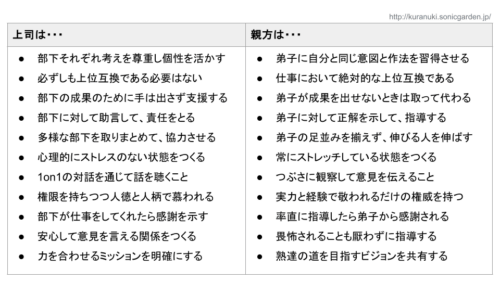

多くの仕事が複雑化していくほどに、マネージャの難易度は上がり続けていきます。とりわけ部下がついたら成果を出すことと同時に、人の育成までも求められたりすると、どうしていいかわからなくなります。 しか…

エンジニアtypeさんに取材を受けました。エンジニア向けのメディアに出るのも久しぶりかも。オンライン取材だったので写真が数年前のだ・・・ ここ数年とりくんでいる親方と弟子の徒弟制度の中で得られた学びに…

出版事業はじめます。長らく準備を続けてきた出版事業ですが、ようやく準備が整いスタートをきれることになりました。 第1弾となる小説『私はロボットではありません』が発売になります。まずは自社サイトでの…

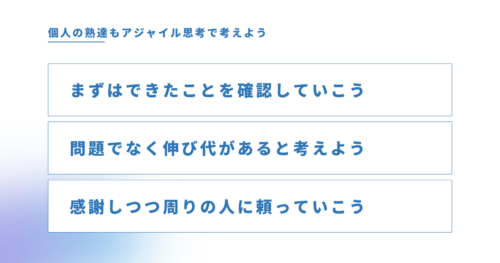

どうしても若く未熟なうちは、自分ができていないことに目を向けてしまいがちです。 できない自分を責めて、もっと頑張ってみても、まだ足りていないと感じてしまう。そして、いつか心が折れてしまうことも起き…