リモートワーク時代を生き抜くためのセルフマネジメントのスキルと思考法(その1)「時間からスタート」「タスクばらし」「そもそも思考」

リモートワークが非常に注目されるようになって、よく聞かれることの一つが「リモートワークに向く人/向かない人は?」です。 それに対しては「セルフマネジメントが出来る人」と答えています。自宅や場所に関…

リモートワークが非常に注目されるようになって、よく聞かれることの一つが「リモートワークに向く人/向かない人は?」です。 それに対しては「セルフマネジメントが出来る人」と答えています。自宅や場所に関…

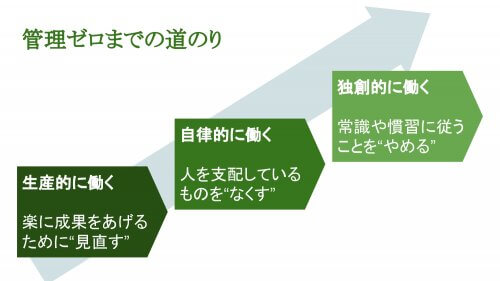

「管理ゼロで成果はあがる」という本を去年だしてから、管理職やマネージャの方から何度か聞かれることがある。それは「どうやって管理しないで、社員を働かせることができるのか?」というものだ。 そこは本を…

ここ数年は、年末に1年のふりかえり記事を書いています。テーマは実験と結果、そして結果としての組織です。会社経営は常に新しいことの連続であり、どんな取り組みも実験のようなものだと考えているからです。 …

ビジネスを取り巻く環境は、ほんの数十年前から大きく変わりました。大量生産のニーズに応えることで成長できた製造業の時代から、消費者ニーズの多様化に加え、インターネットによるビジネスモデルの変化などによ…

仕事が多様化して複雑になり、成果を出すために組織やマネジメントの変化が求められています。そんな時代において「チームの強さ」とは一体どのようなものでしょうか。 これまでであれば、ミスをなるべく減らす…

リモートワークについて講演をすると必ず出てくるのが「社員がオフィスに来てないと管理できない」「オフィスにいないとサボってないか心配」という話。これは果たして本当にそうなのだろうか。 実はこれはリモ…

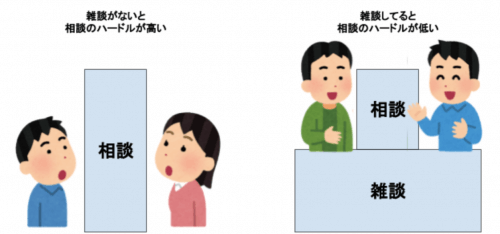

前回の記事では、ザッソウにまつわる質問と回答を書きました。そこではザッソウのうちの「雑談」にフォーカスしましたが、実はザッソウの言葉には、もう1つの意味があります。それは「雑に相談する」ということで…

先日、雑談と相談をあわせて「ザッソウ」と呼んで浸透させることで、チーム内のコミュニケーションを円滑にするための関係づくり、最近はやりの言葉で言えば「心理的安全性」を高めようという本を出しました。 …

今、世界で起きていることをインターネット黎明期のブラウザをつくったマークアンドリーセンという人がこう言ってます。 Software is eating the World. この言葉は様々な業界において、ソフトウェアを前提と…

経営者やマネージャにとって、上手に権限委譲をするというのは組織を育てていくための重要な課題であると考えている人は少なくないだろう。自分の抱える仕事を次の世代に任せることができれば、任された方の成長に…

先日、以下のような内容をSNSでつぶやいたところ、大きな反響をいただいた。 スペインからロンドンに約1ヶ月いってる新卒2年目、マルタからハンガリーに2ヶ月いく3年目、オーストラリア一周やシベリア鉄道から働…

今週末(2019年8月31日)には、最新刊『ザッソウ 結果を出すチームの習慣』が発売になります。同時発売で10%オフのkindle版も予約できるようになっています。 『ホウレンソウに代わる「雑談+相談」』というこ…

今年2冊目となる書籍を出すことになりました。2019年8月末に発売予定です。Kindle版も同時期に発売になる予定です。今回のテーマは「ザッソウ」です。 ザッソウとは「雑談と相談」を合わせた言葉で「雑に相談…

前回の記事では、「マネジメント」と「管理」は違うものであるという主張を述べた。管理はマネジメントの手段の一つに過ぎず、現代の再現性の低い仕事や多様な人材がいるチームビルディングにおいて、昔ながらの管…

「管理ゼロで成果はあがる」は、私にとって経営者になってから単著で3冊目の本となります。今回の本は、アクティブ・ブック・ダイアローグ(ABD)というスタイルの読書会にむけて原稿ゲラを提供していることもあっ…

「アクティブ・ブック・ダイアローグ(以下ABD)」という読書会が注目されています。準備なしで参加でき、短い時間で1冊の本を把握でき、それをネタにおしゃべりできる新しいスタイルの読書会です。 準備なし、…

先日、単著としては3冊目となる「管理ゼロで成果はあがる」を出版しました。 「本を書くのはどれくらい大変ですか?」「どうしたら本を出せますか?」そんな質問を受けることがあり、私のケースですが備忘録…

先日の要求開発アライアンスでの出版記念講演で使った講演資料を公開します。見やすいように抜粋版として画像にしてみました。その際のTwitterでのまとめはこちら。 自己紹介はサッと飛ばして・・・以下が本…